Portada del sitio > Infórmate > Videos, audios, y más > Las siete piezas del rompecabezas Loxicha: ¿quiénes son los presos Loxicha?

Las siete piezas del rompecabezas Loxicha: ¿quiénes son los presos Loxicha?

Las siete piezas del rompecabezas Loxicha: ¿quiénes son los presos Loxicha?

Lunes 1ro de julio de 2013, por

De noche se los llevaron. Varios sujetos fuertemente armados, vestidos de negro y encapuchados irrumpieron de golpe en la habitación que compartían los hombres. Con violencia los azotaron contra la pared y les ataron las manos detrás de la espalda. Los mantuvieron así, amarrados y de pie, durante varias horas hasta que finalmente los de negro les hicieron salir de la habitación sin saber cuando volverían a ver esa habitación que habían compartido durante dieciséis años.

Ninguno de ellos, ni nadie, jamás hubiera querido vivir en aquel lugar construido con el único propósito de encerrar a las personas y arrebatarles su libertad. Sin embargo, después de dieciséis años, los siete hombres habían convertido los muros de esa prisión en algo habitable, algo humano. Era ya su hogar, el lugar donde trabajaban, donde preparaban la comida, donde recibían a sus nietos y a sus visitas, donde escribían cartas a máquina. Todo lo que habían construido a lo largo de media vida en un instante desapareció.

Empujándolos con violencia, los uniformados los obligaron a abordar un autobús que esperaba con el motor encendido para llevárselos, a ellos y muchos otros que iban subiendo atados de manos. Ya sospechaban a dónde los llevarían, pero la incertidumbre era sofocante, más aún para esos siete hombres que ya tantas veces habían sido detenidos, secuestrados, desaparecidos, torturados, y movidos de una prisión a otra. Lo que sí sabían es que jamás volverían a ver aquel lugar al que jamás quisieron haber llegado, pero que en el transcurso de casi diecisiete años habían convertido en su hogar.

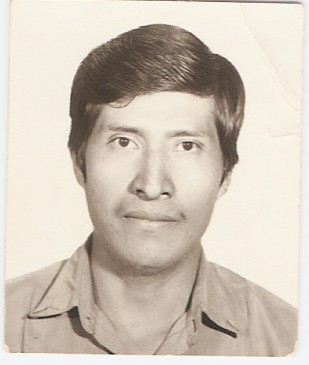

Fotografía: Archivo familiar

Ellos son los presos

Dentro de Ixcotel, la celda 22, mejor conocida como “la celda de los Loxichas”, era algo excepcional. Un microcosmos de la región Loxicha, enclave cultural y lingüístico, cuyos habitantes se comunicaban en su lengua materna, el zapoteco xiche de la sierra sur de Oaxaca—también era, en cierta medida, un espacio liberado dentro del penal, el resultado de diecisiete años de lucha continua por la libertad—una lucha librada desde el interior de una institución cuya razón de ser es la privación de la libertad y el control de ciertos humanos sobre otros. Dado ese contexto, los logros de los Loxichas son formidables.

De los aproximadamente 1,500 internos que tiene Ixcotel, los seis zapotecos xiches eran los únicos que no pagaban “piso” en su celda, algo así como un impuesto o tributo que todos los internos deben pagar a los “encargados” (caciquillos) que rigen cada celda. En cambio, los xiches de la celda 22 se auto gobernaban, en el día-a-día, de acuerdo a un sistema basado en los usos y costumbres de las comunidades zapotecas de sus comunidades de origen (micro-usos-y-costumbres, podríamos decir). Entre ellos seis (los que permanecían en el penal de Ixcotel), cada año elegían a un encargado y un tesorero. Estas autoridades rotativas tenían la responsabilidad de lidiar con los asuntos administrativos de la celda y de manejar el dinero que tenían en común, respectivamente.

Para sus gastos en común, como productos de limpieza para el sanitario o el agua (que ni en prisión es gratis), vendían algunos limones, plantas y quelites que cultivaban afuera de la celda (otro pequeño logro de su lucha), aunque éstos eran para su propio consumo principalmente, y eran más las veces que los regalaban.

Eran también los únicos dentro del penal que se habían organizado, primero, para demandar su derecho a tener una capillita cerca de su celda y, después, para construirla también ellos mismos.

Durante el día, los altos muros de Ixcotel pareciera que enclaustran un pueblito bizarro en un eterno día de plaza (claro, un pueblo profundamente jodido, poblado por gente que no es libre y gente armada que a los primeros vigila, pero un pueblito en todo caso). Por todos lados hay movimiento—internos cosiendo bolsos, internas vendiendo aguas frescas, policías paseando o durmiendo, “malillas” boleando zapatos, pidiendo limosna, hombres tatuados jugando basquetbol. Pero dentro y alrededor de la celda 22, las cosas tienen (aun nos cuesta decir “tenían”) otro ritmo. Los tiempos de quienes están ahí unos meses, o años incluso, son diferentes a los tiempos de quienes han estado (estuvieron) ahí cerca de dos décadas.

Eran conocidos y respetados por todos en el penal de Ixcotel, desde los “malillas” hasta los celadores. Como visitante, resultaba impresionante ver el trato que recibían de parte de la mayoría de los internos, e incluso de los celadores. El respeto siempre impresiona, cuando éste es ajeno al poder y al temor.

Dentro de sus espacios en común, cada quien tenía su lugar. Hace quince años eran alrededor de cincuenta presos de Loxicha en esa celda de aproximadamente 7 x 4 metros, amontonados “como cigarros.” Pero ya reducidos a seis hombres desde hace unos años, cada uno tenía su cama, abajo, frente a la cocineta, estaban cuatro literas separadas por cobijas o sábanas colgantes, para darles un poco de privacidad. Dos más vivían arriba en un pequeño tapanco que Álvaro, el carpintero del grupo, armó.

Durante el día, todos trabajaban, todos los días, todo el día, cada quien en su lugar. Agustín, Eleuterio y Justino pasaban el día afuera, los primeros dos sentados en pequeñas sillas de madera, bajo el techo de lámina que cubre la capillita, y el tercero junto a la puerta de la celda, o del lado opuesto, frente al gran muro perímetro, entre las plantas y arbustos de todos ellos.

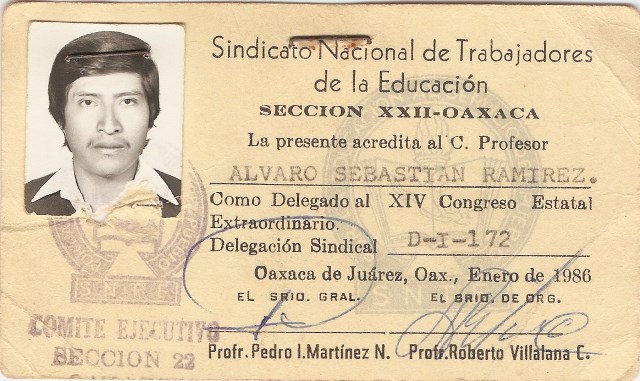

Leonardo Hernández Martínez padre de Justino Hernández

Fotografía: Heriberto Paredes

Es el más joven del grupo. Tenía diecinueve años cuando lo detuvieron a él y a su papá, quien también purgó cuatro años en la cárcel. Sus compañeros lo recuerdan casi como a un niño; casi ni lo conocían. En la cárcel aprendió a hablar el español. Hoy es muy reservado, habla poco, pero sonríe incontrolablemente, como niño, cuando lo visitan (visitaban, queremos decir) su esposa y su hijo de cuatro años. En esos momentos parece desbordarse de felicidad y vitalidad, le llega por unos instantes la vida que le fue negada. Este año pasará su cumpleaños 36 en el penal de máxima seguridad en Tabasco, alejado de su esposa e hijo. Ella padece de diabetes y tiene muy escasos recursos. Es probable que lo vuelvan a ver, por la distancia, hasta que salga libre.

Cosía balones de fútbol, uno de los oficios más comunes en el penal, y de los peores remunerados: por lo dificultoso del trabajo, en un buen día, lograba coser tres balones, los cuales vendía por ocho pesos cada uno (los mismos que venden por mucho más de esa cantidad en los mercados). Eleuterio también es un hombre muy reservado, muy humilde y sumamente respetuoso. Habla muy poquito español, ya que en el rancho nunca le fue necesario aprender, siendo campesino. Es el único que nunca se ha casado; soltero lo detuvieron, y soltero permaneció. Él nunca recibía visitas, porque su único familiar cercano es un padre, que ya está “muy abuelito”, como dicen allá, y que vive en un rancho muy lejano. Pero nunca lo oí quejarse, ni descansar del trabajo, todo el día cosía, y por alguna razón, casi siempre estaba sonriendo.

Es un hombre sereno, ya canoso, un tanto corpulento, y por lo regular se le podía encontrar sentado como un buda, junto a la capilla, con su espalda contra la pared y la mirada fija en su trabajo, tejiendo canastos multicolores de hilos de plástico y alambre. Es Agustín quien transcribió la mayoría de cartas, comunicados y denuncias que han emitido los presos Loxichas a lo largo de los años, con una maquina de escribir que les regaló el pintor Francisco Toledo. Sin embargo, no es un hombre al que le guste hablar de más, aunque en ciertos momentos le gusta compartir historias de su pueblo, de sus años como maestro, de los animales y plantas que le gustaba criar. Conoce muchas historias acerca de los animales que viven en la región Loxicha y las leyendas que contaban de ellos sus abuelos. Antes de caer preso fue maestro durante muchos años, siempre en comunidades zapotecas muy pobres y muy marginadas, parecidas a la que lo vio nacer—a él y a todos.

También teje canastos, aunque él siempre trabaja dentro de la celda. Junto con Agustín, participa tocando la guitarra en la rondalla del penal. Y al igual que Agustín, también él fue maestro durante muchos años, en diferentes partes de la región. Siendo aún jóvenes, Agustín y Fortino ya eran conocidos y respetados en las comunidades de la región Loxicha. Donde la gente no hablaba español, donde carecían de todo, ayudaban a los padres de familia a tramitar solicitudes para que el gobierno estatal les diera los servicios más elementales—agua, electricidad, escuelas, caminos. Fue por esa fama que los dos maestros fueron electos para ser el presidente municipal y el síndico de San Agustín Loxicha, respectivamente, en el año de 1996.

Había fungido a sus 23 años, como agente municipal, el funcionario más joven en la historia de su comunidad. En prisión, Zacarías aprendió carpintería. Empezando de cero, se convirtió en un maestro carpintero y, hasta que lo trasladaron, era uno de los constructores de muebles más importantes del Valle de Etla y Oaxaca. Dentro del penal de Etla, le daba trabajo a otros seis presos en el taller de carpintería construyendo muebles, razón por la cual nunca pidió su traslado a Ixcotel. Tiene un hijo y una hija adolescentes, y una bebé de menos de un año, quienes viven con su esposa en una comunidad retirada en Loxicha.

Fotografía: Archivo familiar

Estaba al frente de una organización de pequeños productores de café, en prisión aprendió a hacer canastos, y le gustaba trabajar dentro de la celda, siempre sin camisa para estar fresco. Él también tiene hijos adultos y nietos; pero hace diez meses volvió a ser padre con su mujer que vivía con él en Ixcotel. La nena es claramente la luz de sus ojos. Nadie sabe cuándo la volverá a ver.

Álvaro comenzó a trabajar como maestro a los diecisiete años, a mediados de los años setenta, y fue dentro del magisterio que se inició en el trabajo político y organizativo. En 1981 libró su primera batalla política al enfrentarse a los caciques de varias agencias municipales para poner una escuela en la comunidad que hoy se conoce como Loma Bonita.

Ríe mucho, es una risa contagiosa que parece emanar no sólo de su boca, sino de sus ojos y sus manos. Tiene una mirada intensa, parece siempre estar calculando algo, incluso cuando se está riendo. Y sus ojos y manos nunca parecen estar quietos, aún cuando no las está moviendo.

Igual que sus ojos negros y sus manos gruesas, Álvaro es un hombre sumamente inquieto. Desde que llegó a Ixcotel se había dedicado a la carpintería, pero se ha dedicado a un sinfín de trabajos y oficios, constantemente dice que ya está viendo qué otra cosa aprender.

Antes de llegar a Ixcotel, estuvo recluido en el penal de Etla por casi diez años, junto con Zacarías y otros paisanos presos. Ahí abrió una tiendita de abarrotes, y su esposa le ayudaba a mantenerla surtido. Sin embargo, en el 2006 fue víctima de un intento de asesinato, así que ese año solicitó su traslado a Ixcotel. Se acostumbró fácilmente al nuevo penal, y se dedicó a aprender la carpintería, cosa que jamás había hecho antes. Pero aprendió rápido, y después de poco tiempo ya tenía clientes fuera del penal que venían a solicitarle marcos y pequeños muebles. Fue él quien construyó la capillita afuera de la celda 22 y el tapanco a donde mudó su colchoneta y sus cosas.

Por Colectivo La Voz de los Xiches, Veredas Autónomas y

Ver en línea : Agencia Dubversiones: Las siete piezas del rompecabezas Loxicha: ¿quiénes son los presos Loxicha?

Viento de Libertad

Viento de Libertad